G蛋白偶联受体——GPCRs

G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)是最大的细胞表面膜受体超家族,由约1000个基因编码,具有保守的七次跨膜(7TM)螺旋结构,通过与多种细胞外信号分子结合来介导信号转导,是细胞感知和响应环境变化的关键分子。

| 中文名 | G蛋白偶联受体 | 引 自 | 第八版医学生理学 |

| 外文名 | G Protein-Coupled Receptors, GPCRs | 七个跨膜 | α螺旋 |

简介

G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)是一大类膜蛋白受体的统称,是数量最多的细胞表面受体。其共同的结构特征是在其立体结构中均含有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端以及连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内环(第三个胞内环)上均存在G蛋白(鸟苷酸结合蛋白)的结合位点。研究表明,G蛋白偶联受体仅存在于真核生物中,并参与了众多细胞信号转导过程。在这些过程中,G蛋白偶联受体能够与细胞外环境中的化学物质结合,激活细胞内的一系列信号通路,最终导致细胞状态的改变。已知的与G蛋白偶联受体结合的配体种类繁多,包括气味、信息素、激素、神经递质、趋化因子等。这些受体可以是小分子的糖类、脂质、多肽,也可以是蛋白质等生物大分子。此外,一些特殊的G蛋白偶联受体还可以被非化学性的刺激源激活,例如在感光细胞中的视紫红质能够被光激活。与G蛋白偶联受体相关的疾病数量众多,且大约40%的现代药物均以G蛋白偶联受体作为作用靶点。

G蛋白偶联受体的下游信号通路多样。当G蛋白偶联受体与配体结合后,会发生构象变化,从而表现出鸟苷酸交换因子(GEF)的特性,通过以三磷酸鸟苷(GTP)交换G蛋白上原本结合的二磷酸鸟苷(GDP),促使G蛋白的α亚基与β、γ亚基分离。这一过程使得G蛋白(特别是其与GTP结合的α亚基)进入激活状态,并参与后续的信号传递过程。具体的信号传递通路取决于α亚基的类型(Gαs、Gαi/o、Gαq/11、Gα12/13),其中两个主要的通路分别涉及第二信使环腺苷酸(cAMP)和磷脂酰肌醇。

分类

对人类基因组序列进行分析后发现,至少存在831种不同的G蛋白偶联受体基因(占整个蛋白质编码基因组的4%)。这些G蛋白偶联受体被划分为六个类型,不同类型的G蛋白偶联受体基因序列之间不存在同源关系:

-

A类(或第一类,视紫红质样受体)

-

B类(或第二类,分泌素受体家族)

-

C类(或第三类,代谢型谷氨酸受体)

-

D类(或第四类,真菌交配信息素受体)

-

E类(或第五类,环腺苷酸受体)

-

F类(或第六类,Frizzled/Smoothened家族)

其中,第一类(视紫红质样受体)包含了绝大多数种类的G蛋白偶联受体,占GPCR基因的近85%,并进一步被分为19个子类(A1 - A19)。

近期,有研究者提出了一种新的G蛋白偶联受体分类系统,称为GRAFS系统,即谷氨酸(Glutamate)、视紫红质(Rhodopsin)、粘附(Adhesion)、Frizzled/Taste2以及分泌素(Secretin)的英文首字母缩写,分别对应经典类别中的C、A、B2、F和B类。

一些基于生物信息学的研究致力于预测那些具体功能尚不明确的G蛋白偶联受体的分类。研究者采用伪氨基酸组成的方法,利用G蛋白偶联受体的氨基酸序列来预测它们在生物体内可能的功能及分类。

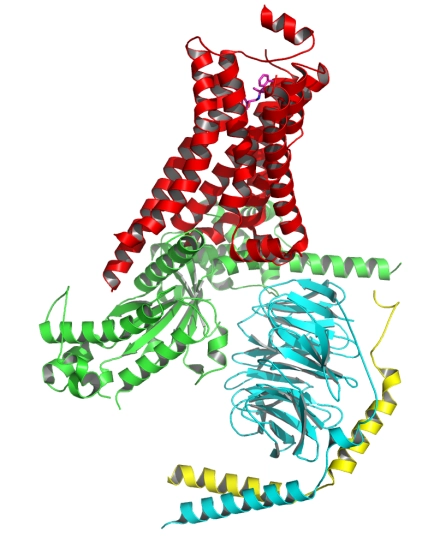

结构

G蛋白偶联受体均为膜内在蛋白,其结构特征为包含七个α螺旋组成的跨膜结构域,该结构域将受体分为膜外N端、膜内C端、3个膜外环及3个膜内环。受体的膜外部分常发生糖基化修饰,且膜外环上存在两个高度保守的半胱氨酸残基,二者可通过形成二硫键以稳定受体的空间结构。值得注意的是,部分光敏感通道蛋白与G蛋白偶联受体结构相似,均含有七个跨膜螺旋,但前者还包含一个可供离子通过的跨膜通道。

与G蛋白偶联受体相似,脂联素受体(如ADIPOR1和ADIPOR2)亦包含七个跨膜域,但其跨膜方向与前者相反(即N端位于膜内,C端位于膜外),并且不与G蛋白发生相互作用。

早期的G蛋白偶联受体结构模型基于其与细菌视紫红质之间的微弱相似性构建,而细菌视紫红质的结构已通过电子衍射(PDB2BRD和PDB1AT9)和X射线晶体衍射(PDB1AP9)实验获得。2000年,首个哺乳动物G蛋白偶联受体——牛视紫红质的晶体结构(PDB1F88)被解析。2007年,首个人类G蛋白偶联受体的结构(PDB2R4R和PDB2R4S)得以解析,随后不久,同一受体的更高分辨率结构(PDB2RH1)公布。该人类G蛋白偶联受体——β2肾上腺素能受体,与牛视紫红质展现出高度相似性,但在第二个膜外环的构象上二者存在显著差异。由于第二个膜外环构成一个类似盖子的结构覆盖在配体结合位点上,这种构象差异给基于视紫红质的G蛋白偶联受体同源结构模型构建带来了巨大挑战。

一些与配体结合的激活态G蛋白偶联受体的结构也已被阐明。这些结构表明,G蛋白偶联受体的膜外部分与配体结合后,将引发膜内部分发生构象变化。其中最显著的变化是第五和第六跨膜螺旋之间的膜内环向外移动。激活的β2肾上腺素能受体与G蛋白形成的复合体结构显示,G蛋白的α亚基结合在上述移动所产生的空穴处。

功能

G蛋白偶联受体在多种生理过程中发挥重要作用,具体体现但不限于以下方面:

-

感光:视紫红质作为一类重要的G蛋白偶联受体,能够将电磁辐射信号转化为细胞内的化学信号。其机制是通过光致异构化反应实现的。具体而言,视紫红质由视蛋白和视黄醛通过共价键连接而成,在光刺激下,视黄醛发生异构化,从“11-顺式”转变为“全反式”,这一变化进一步引发视蛋白的构象改变,从而激活与之偶联的G蛋白,启动下游信号传递。

-

嗅觉:鼻腔内的嗅上皮和犁鼻器上分布着大量的嗅觉受体,这些受体能够感知气味分子和费洛蒙。

-

行为和情绪的调节:在哺乳动物的大脑中,许多与行为和情绪调控相关的神经递质的受体属于G蛋白偶联受体,如血清素、多巴胺、γ-氨基丁酸和谷氨酸等的受体。

-

免疫系统的调节:许多趋化因子通过G蛋白偶联受体发挥作用,这些受体被称为趋化因子受体。此外,白介素受体和组胺受体等也属于G蛋白偶联受体,它们参与炎症与过敏反应等免疫过程。

-

自主神经系统的调节:在脊椎动物中,交感神经和副交感神经的活动受到G蛋白偶联受体信号通路的调控,它们控制着血压、心跳、消化等许多自律性生理功能。

-

细胞密度的调节:在盘基网柄菌中发现了一种具有脂质激酶活性的G蛋白偶联受体,它可以调控该黏菌对细胞密度的感应。

-

维持稳态:例如,机体内水平衡的调节也与G蛋白偶联受体有关。

| 名称 | 货号 | 规格 |

| GPCR Agonist-2 | abs824488-10mg | 10mg |

| OXER1/5-oxo-ETE GPCR Ab [PerCP] | NBP2-97990PCP | 0.1ml |

| Human GPCR 2037 Gene Knockout Kit(CRISPR) | abs6115729-1kit | 1kit |

| Human GPCR TGR7 Gene Knockout Kit(CRISPR) | abs6117234-1kit | 1kit |