基于高灵敏度 PINK1 检测技术的线粒体自噬解析研究 —— 来自梅奥诊所的创新突破

2025 年 2 月 6 日,国际权威学术期刊《Autophagy》(自噬)重磅上线了美国梅奥诊所(Mayo Clinic)神经科学团队的前沿研究成果 —— 全球首个高灵敏度夹心 ELISA 法检测人类 PINK1 蛋白技术的开发与验证工作。该技术一举突破传统检测手段的局限,可在生理状态下精准量化 PINK1 蛋白水平,为深入探究线粒体自噬(mitophagy)在神经退行性疾病发生发展中的关键作用提供了核心工具,尤其在帕金森病(PD)的早期诊断以及靶向药物研发进程中,具有划时代的标志性意义,有望为全球科研人员提供了一把精准探究线粒体自噬在神经退行性疾病中作用的‘利器’,开启帕金森病精准医学发展的新篇章。

一、研究背景:PINK1—— 线粒体健康的 "守护者"

线粒体作为细胞的 "能量工厂",其损伤需通过 "线粒体自噬" 机制清除,而 PINK1 蛋白正是这一关键过程的启动因子。在正常生理状态中,健康线粒体持续降解 PINK1 蛋白;然而,当线粒体受损时,PINK1 会迅速积累并激活下游信号通路。

关键挑战:

-

PINK1 在生理状态下的表达水平极低,传统 Western blot 等技术难以实现精准检测。

-

缺乏可靠工具量化 PINK1 蛋白,严重限制了对帕金森病等神经退行性疾病中介质自噬异常的深入研究。

二、核心突破:新型 ECL ELISA 技术实现 "精准捕捉"

研究团队依托 Meso Scale Discovery(MSD)平台,经过多轮抗体筛选与方法优化,成功开发出高特异性夹心电化学发光 ECL ELISA 法。该技术突破传统检测瓶颈,可在生理状态下精准量化 PINK1 蛋白水平,为研究线粒体自噬机制及神经退行性疾病提供了关键工具。

核心优势包括:

-

灵敏度突破:捕捉 “隐匿” PINK1

-

线性范围广:可检测 100 fM 至 1 nM 的 PINK1,覆盖生理到病理状态的浓度区间。

-

基线检测能力:在未施加线粒体应激的正常细胞中,能精准区分 PINK1 野生型与突变型样本,而传统方法在此条件下常 “失灵”。

-

-

多场景验证:从细胞到人类脑组织

-

细胞模型:在患者成纤维细胞、诱导神经元中,精准反映 PINK1 表达差异。例如,携带 PINK1 致病突变(如 Q456X、I368N)的细胞中,PINK1 水平显著低于正常细胞。

-

人脑组织:发现 PINK1 水平随年龄增长而升高,但在阿尔茨海默病(AD)患者中无明显变化,提示 AD 与 PD 中线粒体自噬机制存在差异。

-

-

方法学创新:双抗体夹心设计

-

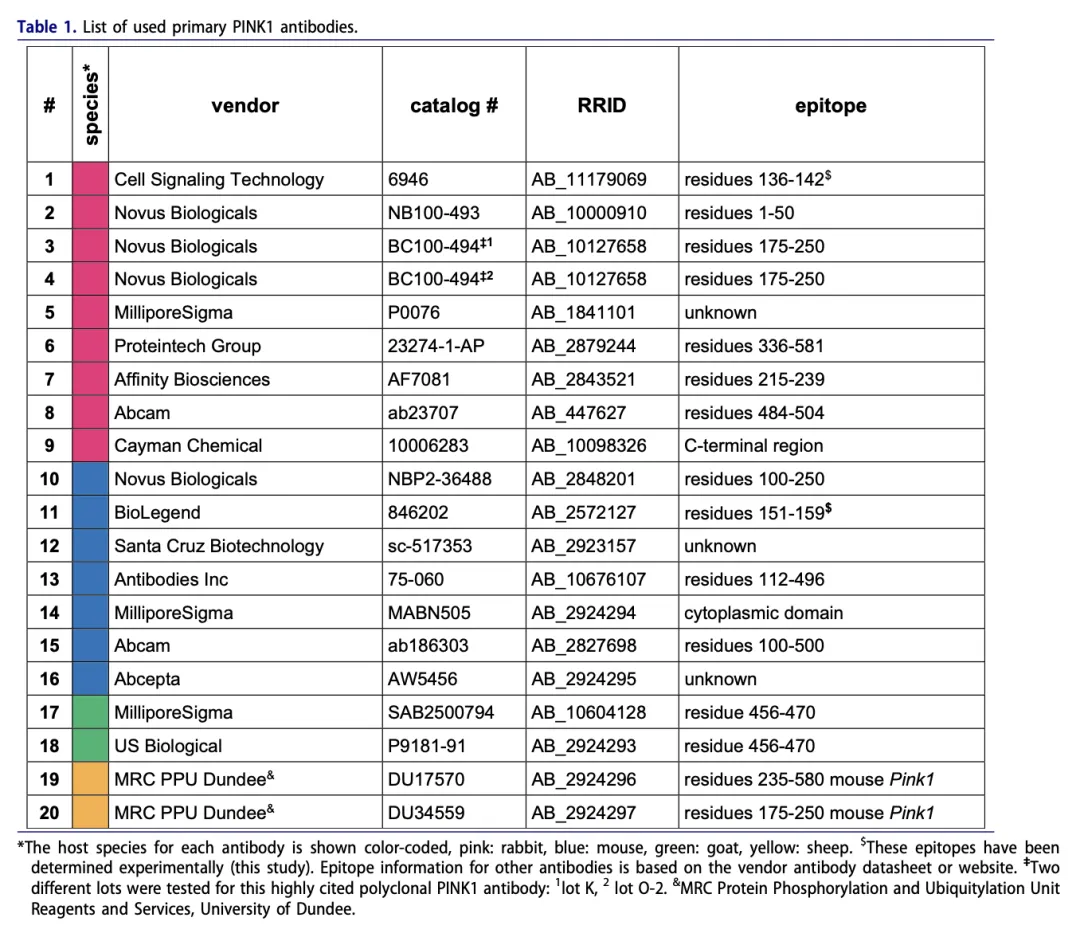

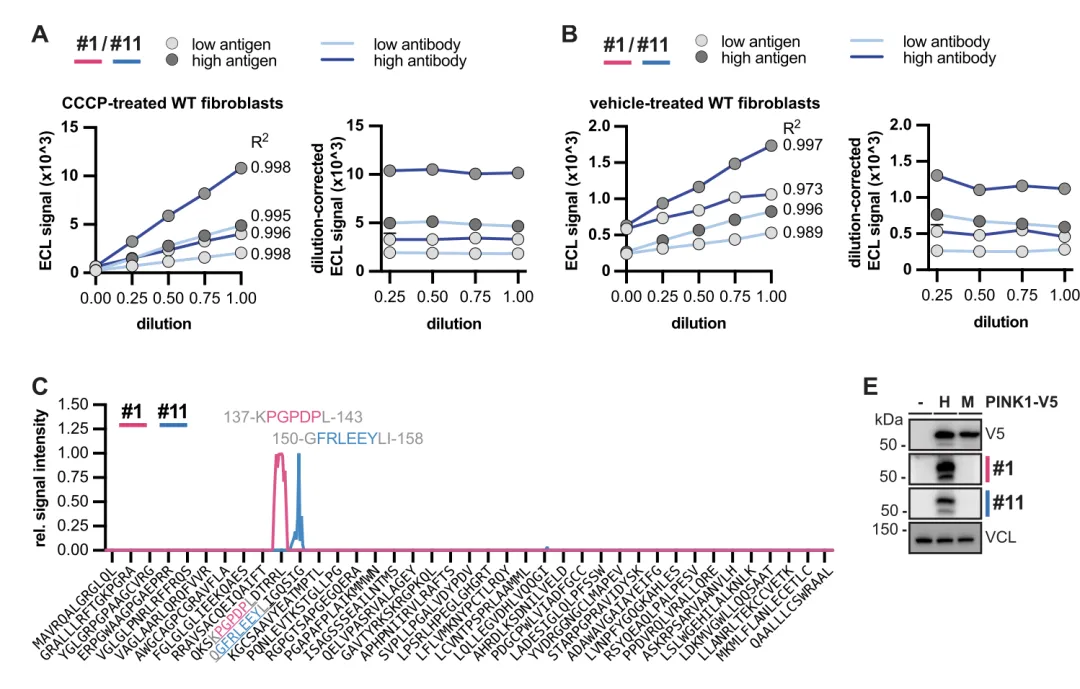

筛选出最佳抗体对(#1 和 #11),靶向 PINK1 氨基端相邻区域,避免空间位阻,确保特异性结合。

- 结合MSD电化学发光(ECL)技术,较传统比色法灵敏度提升 10 倍以上。

-

四、研究意义与未来展望

-

基础研究:解密线粒体自噬 “黑箱” 该技术可精准量化 PINK1 在生理 / 病理状态下的动态变化,助力深入解析:

-

帕金森病中 PINK1 突变导致线粒体清除缺陷的具体机制;

-

衰老过程中线粒体自噬与认知功能衰退的关联机制。

-

临床转化:潜在生物标志物与药物靶点

-

早期诊断:通过检测外周血或脑组织中的 PINK1 水平,有望作为帕金森病及其他神经退行性疾病早期诊断与鉴别诊断的辅助指标,提高诊断准确性和及时性;

-

药效评估:可作为药效学指标,用于监测靶向线粒体自噬药物(如激活 PINK1 通路的小分子化合物)的疗效,为药物研发和临床治疗提供关键指导。

-

局限性与方向 目前该检测方法仅针对人类 PINK1,未来需开发适用于多种物种的检测工具,并探索结合磷酸化 PINK1(活性形式)的检测方法,以进一步拓展其应用范围和深化其研究价值。

结语 梅奥诊所主导的这项研究,不仅成功填补了 PINK1 检测领域的技术空白,更为基础研究与临床应用之间架起了坚实的桥梁。在全球老龄化趋势加剧、帕金森病等神经退行性疾病防治需求日益迫切的背景下,新型 PINK1 检测技术的诞生,为破译 “线粒体 - 神经细胞” 对话机制提供了强有力的 “显微镜”,有望显著加速相关疾病的精准医疗进程,为患者带来新的希望和更美好的未来。

通讯作者 Fabienne C. Fiesel 博士,作为梅奥诊所神经副教授科学,长期专注于线粒体自噬与神经退行性疾病研究。本次研究,其团队联合了美国、波兰多家知名科研机构,包括帕金森病领域权威专家 Zbigniew K. Wszolek 教授与神经病理学权威 Dennis W. Dickson 教授,实现了多学科交叉融合的重大突破,彰显了团队在该领域的深厚实力和创新能力。

《Autophagy》自 2005 年创刊以来,一直专注于自噬及其在疾病中的作用研究,涵盖细胞生物学、神经科学、癌症等多个重要领域。凭借其最新影响因子 14.0 和 JCR 分区 Q1 的卓越地位,该期刊持续收录自噬机制、线粒体自噬、疾病模型等领域的高水平研究成果,为全球科研人员提供了权威、前沿的学术交流平台,推动着相关领域研究的不断深入和发展。