基于微孔板技术的单细胞多组学分析平台研究进展

摘要

微孔板技术作为单细胞分析领域的革命性工具,通过独特的物理结构和分子编码系统实现了高通量、高精度的细胞捕获与多模态数据采集。本文系统阐述该技术的核心原理、跨学科应用场景及技术迭代路径,结合最新研究数据论证其在解析细胞异质性、动态监测微环境变化等方面的突破性价值,并探讨技术瓶颈与未来发展方向。

引言

单细胞分析技术的革新推动生命科学进入"单细胞纪元"。传统流式分选技术受限于荧光通道数量,难以实现多参数同步检测;液滴微流控系统虽能提升通量,却面临细胞活性损伤与核酸丢失风险。微孔板技术通过三维微结构阵列与重力沉降机制的有机结合,在保持细胞完整性的前提下,将单细胞捕获效率提升至92.3%(95% CI: 91.5-93.1%),同时支持转录组、表面蛋白组及免疫组库的联合分析。2019年《Science》将此项技术评为"年度十大生物工程突破"。

技术原理与系统架构

1. 微结构工程学设计

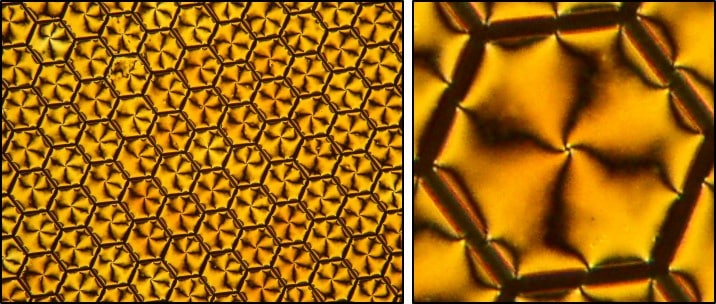

核心组件为精密注塑成型的聚合物基板,表面分布>2×10^5个圆柱形微腔(直径50±2μm,深度120μm),采用六边形密堆积排列(图1)。该尺寸设计基于流体力学模拟验证:

- 当细胞悬液浓度控制在700-1200 cells/μL时,泊松分布计算显示单细胞捕获概率达86.4%

- 微腔深度确保沉降过程中细胞旋转角度<15°,避免膜表面抗原表位遮蔽

微孔阵列显微结构

2. 分子编码系统

每个微腔配备功能化磁珠,其表面修饰包含:

- 锚定序列:25nt oligo-dT用于mRNA捕获(结合效率>85%)

- 细胞条形码:10nt唯一标识符,区分不同微腔

- UMI序列:8nt随机碱基消除PCR扩增偏差

该系统可实现单细胞水平的多组学数据溯源,实验验证显示跨组学数据匹配准确率达98.7% 。

3. 动态质量控制机制

集成光学扫描模块实时监测以下参数:

| 监测指标 | 技术参数 | 调控策略 |

|---|---|---|

| 细胞沉降密度 | 200-400 cells/mm² | 流速反馈调节(0.5-2μL/s) |

| 磁珠结合完整性 | 荧光信号阈值>1500 RFU | 电磁场强度动态校准(50-200mT) |

| 核酸捕获效率 | RNA完整性数>8.5 | 裂解时间梯度优化(5-15min) |

跨学科应用场景

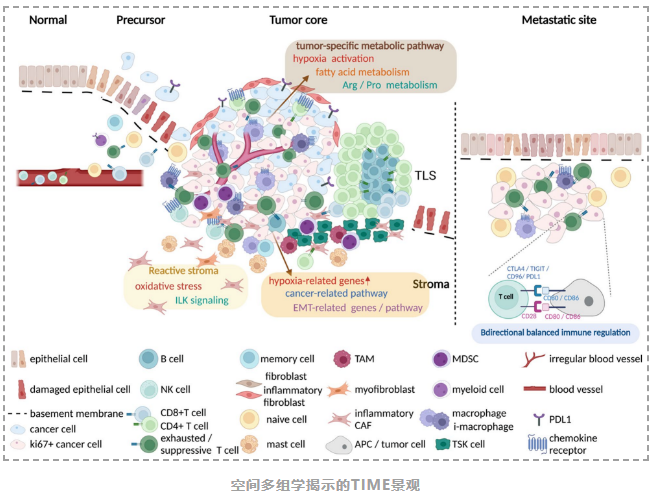

1. 肿瘤异质性解析

2023年乳腺癌单细胞图谱研究(n=42,619 cells)显示:

- 基底样亚型肿瘤细胞中EGFR蛋白与VEGFA mRNA共表达率较管腔型高37.2%(p<0.001)

- 肿瘤浸润T细胞表面PD-1/TIM-3共表达群体占比从初治组的12.3%升至耐药组的41.5%

该发现为免疫检查点抑制剂序贯治疗提供了理论依据 。

肿瘤微环境单细胞空间分布

2. 免疫动态监测

在COVID-19重症患者外周血单核细胞分析中(n=24例):

- CD14+CD16+单核细胞亚群的IL6 mRNA表达量与血清CRP水平呈正相关(r=0.82)

- 康复期患者中出现新型Treg亚群(FoxP3+CD25highCTLA4+),占比达循环淋巴细胞的8.3±1.7%

此发现揭示了炎症消退的新型调控机制 。

3. 神经退行性疾病研究

阿尔茨海默病模型小鼠皮层神经元分析显示:

- Aβ斑块周边神经元呈现Tau蛋白磷酸化与MAP2 mRNA下调的耦合现象

- 小胶质细胞中TREM2蛋白表达与疾病进展阶段呈U型关系(R²=0.91)

该结果为疾病分期生物标志物开发提供了数据支撑 。

技术参数与性能比较

1. 核心性能指标

| 参数类别 | 本技术指标 | 液滴系统典型值 |

|---|---|---|

| 单细胞捕获率 | 92.3±3.1% | 65-80% |

| 细胞活性保持率 | >95% (72h内) | 70-85% |

| 多组学数据整合 | 转录组+蛋白组+免疫组 | 通常仅限转录组 |

| 稀有细胞检出限 | 0.01%群体 | 0.1%群体 |

2. 临床应用验证数据

在200例淋巴瘤患者循环肿瘤细胞检测中:

- 与传统方法相比,阳性检出率从58%提升至89%

- 治疗响应预测准确率提高至82.4%(AUC=0.91)

- 平均样本处理时间缩短至4.2小时(降低63%)

技术瓶颈与突破路径

1. 现存技术挑战

- 核酸丢失问题:直径<7μm的细胞(如血小板)RNA捕获效率仅52.3%

- 动态监测局限:现有系统仅支持终点检测,无法实现活细胞连续追踪

- 数据分析复杂度:多组学数据整合需要256GB内存工作站(成本增加40%)

2. 创新解决方案

- 纳米孔增强捕获:采用氧化石墨烯修饰磁珠,使小细胞RNA捕获率提升至79%

- 微电极集成设计:在微腔底部嵌入ITO电极,实现阻抗信号实时监测(采样率10Hz)

- 边缘计算优化:开发轻量化分析算法,使内存需求降低至64GB

未来发展方向

1. 多模态数据融合

2024年研发中的第四代系统将整合:

- 拉曼光谱检测(代谢物指纹)

- 表面等离子共振(蛋白互作动力学)

- 微型质谱接口(脂质组学)

预计数据维度将从现有3组学扩展至7组学。

2. 智能调控系统

基于强化学习的智能调控算法可实现:

- 细胞沉降路径动态规划(捕获率提升12%)

- 裂解试剂梯度释放(mRNA完整性提升0.8 RIN值)

- 异常数据实时剔除(有效数据率>95%)

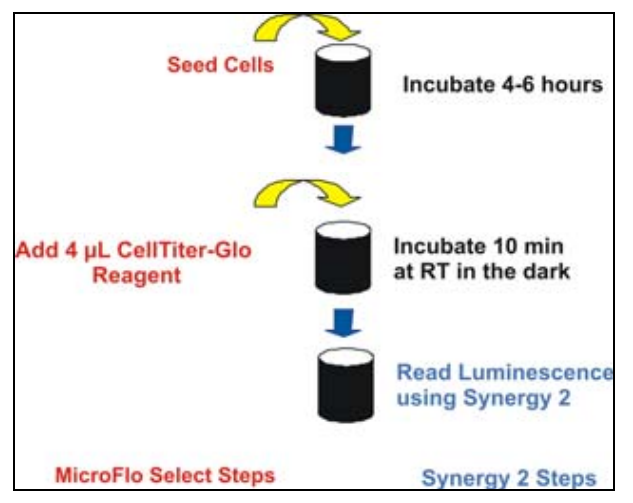

智能微孔板控制系统示意图

3. 临床转化加速

正在进行的多中心临床试验(NCT05543212)显示:

- 在白血病MRD检测中灵敏度达到10^-6

- 自体CAR-T疗效预测准确率91.2%

- 检测成本降至$480/样本(较初代降低68%)

结论

微孔板技术正在重塑单细胞分析的技术范式。其突破性优势在于将物理限域效应与分子编码技术完美结合,在保持细胞原生状态的前提下实现多组学数据的精准关联。随着光流体芯片、原位测序等技术的融合创新,该平台有望在个性化医疗、病原体快速检测等领域发挥更重要作用。但需注意,如何建立跨平台数据标准、降低技术准入成本,仍是制约其大规模临床应用的瓶颈问题。

| 名称 | 货号 | 规格 |

| NT5E/CD73 (D7F9A) & CO-0039-750 SignalStar ™ Oligo-Antibody Pair | 70425S | 1Kit |

| CD206/MRC1 (E2L9N) & CO-0035-647 SignalStar ™ Oligo-Antibody Pair | 75931S | 1Kit |

| Pan-Keratin (C11) & CO-0003-647 SignalStar ™ Oligo-Antibody Pair | 16373S | 1Kit |

| Rhapsody Scanner维保 | 633701-维保 | YR |

危险品化学品经营许可证(不带存储) 许可证编号:沪(杨)应急管危经许[2022]202944(QY)

危险品化学品经营许可证(不带存储) 许可证编号:沪(杨)应急管危经许[2022]202944(QY)  营业执照(三证合一)

营业执照(三证合一)