破解营养密码:人类营养学研究的挑战与革新路径

综述背景

营养摄入与人类健康密切相关,但"何为科学膳食模式"的争议始终困扰着公众。媒体对特定食物(如黄油、鸡蛋、红肉)、营养素(如饱和脂肪、胆固醇)或膳食模式的健康效应报道常现矛盾表述,这种信息混杂不仅加剧了公众认知偏差,更深刻影响着营养学研究范式——学界或过度聚焦低加工食品的健康溢价,却忽视了对人体真实营养需求及膳食干预生理机制的系统性探究。如何建立科学严谨的膳食干预研究体系,已成为现代营养学发展的核心挑战。

综述内容

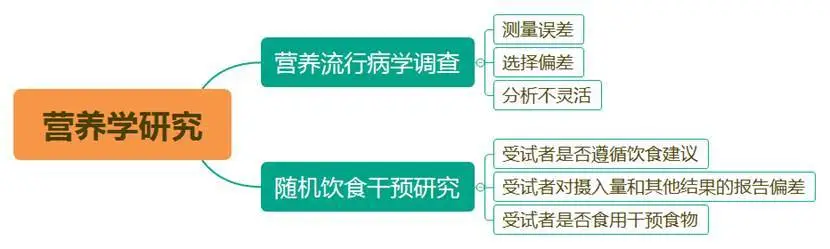

当前营养学研究体系包含两大支柱:营养流行病学调查与随机对照饮食干预试验。尽管前者通过大规模人群队列探索膳食-健康关联,但其方法学局限不容忽视——数据收集方法差异、混杂因素控制不足及统计模型的过度拟合倾向,均可能导致选择偏倚和生态学谬误。相较而言,随机对照饮食干预试验因其严格的实验设计被视为因果推断的"金标准"。

然而现行随机对照试验仍存多重方法学瓶颈:其一,多数研究聚焦验证膳食指南推荐效果,采用"建议+支持"的干预模式,但这种半被动设计难以反映真实消费场景中个体决策的复杂性;其二,膳食摄入量评估高度依赖受试者自我报告,存在系统性低估能量摄入的普遍偏差,且食物认知差异导致量化准确性存疑;其三,社会经济学地位、基线健康状态(如肥胖程度)等协变量可能通过影响依从性间接干扰结果解读。这些缺陷要求研究者开发更精准的膳食评估工具(如生物标记物替代指标),并采用客观监测技术(如智能餐具记录系统)以减少信息偏倚。

方法学革新

当前营养学研究的范式突破需借鉴药物研发体系,构建以受控环境为核心的膳食干预模型。参照药代动力学与药效学研究方法,实施全封闭住所饮食干预实验,通过标准化膳食供给、24小时生理监测及行为记录,最大限度消除环境变量干扰。此类研究设计可实现三大突破:精准量化能量摄入与代谢产物关联,动态追踪微生物组-宿主代谢轴互动,以及解析进食节律对昼夜节律基因表达的调控机制。例如,通过固定进餐时间与睡眠周期,可揭示限时进食对血糖稳态的改善路径;借助多组学技术联用,能系统解析膳食模式与代谢综合征、神经退行性疾病等慢性病的因果关系。尽管人工环境可能影响结果外推性,但其作为机制研究平台的价值无可替代。

技术瓶颈突破

客观膳食评估技术的滞后已成为制约研究发展的核心桎梏。现有解决方案呈现双轨并进态势:①智能监测技术:部署物联网餐具系统,通过压力传感器自动计算食物质量,结合计算机视觉识别食物种类,实现每餐能量摄入的分钟级监测;开发可穿戴式胃生物阻抗设备,实时反馈胃排空速率辅助进食行为分析。②生物标记物开发:建立代谢组学数据库,将血浆中特定维生素、类胡萝卜素异构体浓度与果蔬摄入量关联,开发多维度营养暴露评估模型;探索外泌体microRNA作为膳食模式响应标志物,构建早期干预效果评价工具包。

研究范式重构

营养学证据链构建需实现"三维融合":基础研究阐明分子机制,受控环境研究解析剂量-效应关系,自由生活人群试验验证外推性。建议资助机构优先布局住所干预平台,其产出数据可优化大型队列设计(如确定关键混杂因素)、指导随机试验分层变量设置。值得注意的是,我国已率先开展技术转化实践:杭州某餐饮集团通过NFC芯片实现菜品热量自动采集,配合智能冰柜传感系统,在高校食堂场景完成从食材溯源到个体摄入的全链条数字化。若整合可穿戴设备监测的生理指标(如连续血糖监测)、心理量表评估的情绪数据,可构建多维营养暴露组图谱。这种"数字孪生"技术框架为破解营养干预长期追踪难题提供新范式,尤其在肥胖管理、先天性代谢缺陷等场景展现应用潜力。

政策启示

当前研究需突破三大困境:①经费配置失衡:NIH等机构对高成本受控环境研究的资助缩减,可能延缓方法学革新进程;②技术转化滞后:需加强产学研协同,推动生物传感芯片、微型质谱仪等硬件国产化;③学科壁垒固化:营养学需与微生物组学、表观遗传学、行为经济学深度交叉,开发动态预测模型。建议建立"三级证据体系":短期聚焦技术工具开发,中期开展中小规模验证试验,长期维持大型队列跟踪,最终形成覆盖全生命周期的精准营养指导方案。唯有如此,方能破解"饮食-健康"关系的黑箱,为公共卫生政策提供科学支撑。

| 名称 | 货号 | 规格 |

| LB营养琼脂(Miller) | abs47048281-250g | 250g |

| 营养肉汤(NB)培养基 | abs90051-100mL | 100mL |

| 动物组织总RNA提取试剂盒 | abs60357-50T | 50T |

| 动物组织基因组DNA提取试剂盒 | abs60346-50T | 50T |

危险品化学品经营许可证(不带存储) 许可证编号:沪(杨)应急管危经许[2022]202944(QY)

危险品化学品经营许可证(不带存储) 许可证编号:沪(杨)应急管危经许[2022]202944(QY)  营业执照(三证合一)

营业执照(三证合一)