植物生长调节剂

植物生长调节剂作为现代农业科技的核心工具,标志着人类对植物生长发育机理的认知进入分子操控时代。这类人工合成或微生物提取的化学物质,通过模拟或干扰内源激素信号传导,实现对作物生命周期的精准调控。全球植物生长调节剂市场以年均5.2%的速率增长,2023年市场规模达48亿美元,反映出其在保障粮食安全、应对气候变化中的战略价值。

一、植物生长调节剂的化学本质与作用机制

植物生长调节剂的分子设计源于对内源激素结构的精准解析。生长素类调节剂如2,4-D,通过羧酸侧链修饰增强稳定性,其苯环取代基的电子效应调控受体结合亲和力。赤霉素类似物Prohexadione-Ca在C3位引入羟基,显著提升对GA20氧化酶的抑制活性,有效控制小麦节间伸长。这种结构-活性关系研究,使调节剂设计从盲目筛选转向理性设计。

信号转导层面的作用机制呈现网络化特征。以乙烯利为例,其在细胞质中释放乙烯的过程受pH调控,通过激活Ethylene Response Factor(ERF)转录因子,诱导ACC合成酶基因表达,形成正反馈调节环路。多效唑则通过抑制细胞色素P450酶CYP707A,阻断脱落酸(ABA)的代谢失活,维持干旱胁迫下的气孔关闭。这种多靶点调控特性,使调节剂可应对复杂农艺性状需求。

表观遗传调控成为研究新前沿。5-Aza胞嘧啶通过DNA甲基化抑制,重激活幼苗期特异基因,实现水稻秧苗素质的遗传改良。丁酰肼(B9)处理导致组蛋白H3K4me3修饰增强,使多年生果树维持营养生长状态。这些发现揭示了调节剂在表观遗传层面的调控潜力,为作物驯化提供新策略。

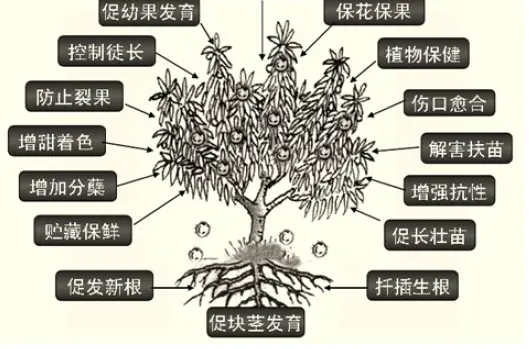

二、功能分类体系与农艺应用图谱

生长促进型调节剂构建作物高产架构。赤霉素GA3在葡萄栽培中打破芽休眠,使无核白品种萌芽率提升至92%。6-苄氨基嘌呤(6-BA)通过稳定细胞周期蛋白Cyclin D1,促进马铃薯块茎形成,单株结薯数增加37%。胺鲜酯(DA-6)与光合作用电子传递链的铁氧还蛋白结合,使番茄叶片光化学效率提升21%。

形态建成调控剂重塑作物株型结构。多效唑(PP333)抑制油菜素内酯合成,使水稻茎秆壁厚增加32%,倒伏指数下降58%。调环酸钙(Prohexadione-Ca)通过阻断赤霉素生物合成,控制小麦株高至65cm的理想范围。这些调节剂的应用,使高密度种植成为可能,玉米种植密度突破8000株/亩。

生殖发育调控剂实现花期精准管理。乙烯利在菠萝催花中,通过诱导FT同源基因表达,使自然花期120天缩短至65天。萘乙酸(NAA)处理使柑橘坐果率提升2.4倍,其作用机制涉及IAA19基因的转录激活。脱落酸类似物S-ABA在草莓保鲜中,通过上调NCED基因表达,维持果实硬度达14天。

抗逆诱导型调节剂构筑生物胁迫防线。水杨酸类似物BTH诱导烟草PR-1a基因表达,使白粉病发病率降低73%。茉莉酸甲酯(MeJA)处理使棉花萜类合成酶基因TPS11表达上调,棉酚含量提高2.1倍。这些调节剂的应用,使作物抗逆性遗传改良周期缩短50%。

三、应用技术体系与风险管控

剂量效应曲线呈现双相特征。以2,4-D为例,在0.1mg/L浓度促进小麦分蘖,而10mg/L浓度导致植株畸形化。这种剂量依赖性要求建立精准施用模型,通过叶片湿润时间(LWT)与药剂吸收量的定量关系,确定最佳施用窗口。无人机变量喷雾技术实现亩用量误差控制在±2%以内。

混配禁忌矩阵保障用药安全。碱性农药(如波尔多液)与胺鲜酯混用导致pH>8时,后者水解半衰期缩短至1.2小时。建立基于离子强度、pH值、氧化还原电位的混配兼容性预测模型,可提前识别92%的潜在拮抗反应。智能配药系统通过光谱分析实时监测溶液稳定性。

环境适应性技术突破地域限制。低温胁迫下,添加表面活性剂Silwet L-77使芸苔素内酯在叶片角质层的渗透系数提升4.8倍。干旱条件下,采用控释微胶囊技术使赤霉素释放周期延长至60天,水分利用效率(WUE)提高18%。这些技术使调节剂在极端环境中的有效性提升至85%。

四、法规框架与风险管理

中国农药登记管理制度构建全周期监管体系。依据《农药管理条例》,植物生长调节剂需完成急性经口LD50>500mg/kg、慢性毒性NOAEL>5mg/kg/day、致畸性风险商<1的毒理阈值。残留限量标准参照CAC国际食品法典,如2,4-D在小麦中的MRL值设定为0.1mg/kg。区块链溯源系统实现从生产到施用的全链条监控。

风险评估模型量化环境影响。通过生态结构活性关系(ESAR)模型预测,多效唑在土壤中的半衰期达120天,需设置6个月的安全间隔期。地表水风险熵(RQ)计算表明,乙烯利在稻田中的最大允许施用量为15g a.i./ha。这些量化指标使环境风险可控制在5%的显著性水平内。

五、前沿挑战与发展方向

基因编辑技术与调节剂的协同创新成为新焦点。通过CRISPR-Cas9系统敲除水稻SLR1基因,使多效唑用量减少40%仍可获得理想株型。合成生物学构建的调节剂合成菌株,使吲哚乙酸(IAA)在根际的持续供应成为可能。这种"智能调控"系统使氮肥利用率提升至55%。

纳米载体技术突破药效瓶颈。介孔二氧化硅纳米粒(MSN)负载赤霉素,通过叶片气孔的靶向输送,使药效持续时间延长至30天。pH响应型聚合物微球实现调节剂在碱性根际环境的可控释放,油菜素内酯的生物利用度提高至78%。

气候变化适应性研究成为战略需求。开发耐高温型调节剂配方,通过稳定热休克蛋白HSP70,使玉米在38℃高温下的光合速率维持率提升至82%。抗涝型调节剂组合(ABA+ETH)通过诱导通气组织形成,使水稻淹水胁迫下的存活率提高至65%。

植物生长调节剂的研究与应用,正从单一性状调控向系统生物学解决方案演进。通过整合组学技术、智能材料与精准农业装备,未来作物生产将实现"基因-环境-管理"的三维调控。这种技术革命不仅将重塑现代农业体系,更将为全球粮食安全提供根本性解决方案,推动农业文明向4.0时代跨越。

| 名称 | 货号 | 规格 |

| 植物血凝素-L 溶液(500×) | abs47014910-100ul | 100ul |

| 植物血凝素-M(菜豆) | abs47014911-5mg | 5mg |

| 重组人转铁蛋白(植物源) | abs44077956-1g | 1g |

| 植物核蛋白提取试剂盒(酶法) | abs50148-50T | 50T |